本文将探讨8种最佳β内酰胺酶抑制剂注射剂及其在临床中的应用。β内酰胺类抗生素是广泛使用的抗菌药物之一,但随着细菌耐药性的日益增强,β内酰胺酶的产生导致这些药物的效果大大降低。为了解决这一问题,β内酰胺酶抑制剂的出现成为了一个有效的解决方案。本文将从β内酰胺酶抑制剂的临床应用、作用机制、常见种类及其疗效、与其他抗生素的联合应用等方面进行分析,以期为临床医师提供更全面的使用指导。

1、β内酰胺酶抑制剂的作用机制与临床背景

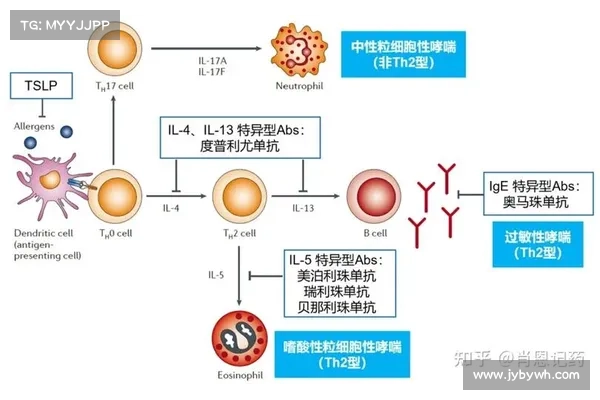

β内酰胺酶抑制剂主要通过抑制β内酰胺酶的活性,从而保护β内酰胺类抗生素不被酶解。β内酰胺类抗生素在细菌细胞壁合成过程中起着至关重要的作用,但β内酰胺酶是细菌用来抵抗这些药物的主要武器。因此,β内酰胺酶抑制剂的引入,可以增强抗生素对细菌的杀菌作用。常见的β内酰胺酶抑制剂包括克拉维酸、舒巴坦等,它们与β内酰胺类抗生素结合使用,能够有效提升治疗效果。

临床背景方面,随着抗生素使用的广泛,细菌逐渐适应并产生了各种类型的β内酰胺酶,包括广谱β内酰胺酶和超广谱β内酰胺酶等。尤其是一些耐药性强的细菌,如耐药性肺炎链球菌、克雷伯氏肺炎杆菌、肠道沙门菌等,其产生的β内酰胺酶使得传统的β内酰胺类抗生素失效。为了解决这些问题,β内酰胺酶抑制剂的使用显得尤为重要。

在临床实践中,β内酰胺酶抑制剂常与传统抗生素联合使用,尤其在治疗一些严重感染,如 nosocomial infections(医院内感染)时。由于这些感染常由多重耐药菌引起,单一的抗生素疗法往往效果不佳,因此需要采用包括β内酰胺酶抑制剂在内的联合抗菌方案。

2、常见的β内酰胺酶抑制剂种类与应用

目前,市面上有多种β内酰胺酶抑制剂可供使用,其中一些药物与β内酰胺类抗生素联合使用,产生了显著的疗效。例如,克拉维酸与阿莫西林联合使用广泛应用于轻度到中度的呼吸道感染及尿路感染的治疗;而舒巴坦与头孢哌酮联合使用,则在重症感染中的效果较为突出。

另外,最近几年,培氟沙星与氨苄西林的联合应用,也展现出了不错的临床疗效,尤其在对抗多重耐药细菌时,能够提供有效的治疗方案。其他如美洛培南、比阿培南等药物,也由于其广泛的抗菌谱和较低的耐药性,得到了广泛的应用。

在一些复杂感染中,常见的β内酰胺酶抑制剂包括美洛培南-舒巴坦、头孢克肟-舒巴坦等。这些药物能够有效抑制细菌的β内酰胺酶,增强抗生素的效果,并通过广泛的抗菌谱对多种病原菌进行抑制,具有较高的临床价值。

九游会(J9)3、β内酰胺酶抑制剂联合治疗的优势与局限性

β内酰胺酶抑制剂与抗生素的联合治疗有很多优势,首先,联合治疗可以显著提高治疗的广谱性和疗效,尤其对于那些多重耐药的细菌感染,联合使用能够有效克服单一抗生素无法对抗所有致病菌的问题。

其次,β内酰胺酶抑制剂与其他抗生素的联合使用,可以降低单一抗生素过度使用的风险,减少细菌对单一药物的耐药性发生,从而延缓抗生素耐药性的出现。这在长期抗生素治疗中尤其重要,有助于降低耐药菌的传播。

然而,β内酰胺酶抑制剂的使用也存在一定的局限性。虽然它们在治疗多重耐药菌感染时有效,但并非所有细菌的β内酰胺酶都能被抑制。例如,某些类型的β内酰胺酶(如KPC类酶)对常见的抑制剂不敏感,因此,在治疗这些特殊耐药细菌时,仍需要谨慎选择药物。

4、β内酰胺酶抑制剂的临床疗效与安全性分析

从临床疗效的角度来看,β内酰胺酶抑制剂的应用能够显著提高治疗效果,尤其是在面对耐药性细菌感染时。以阿莫西林/克拉维酸为例,研究表明,该组合对许多常见细菌,如肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌等,均具有较好的杀菌作用。

对于更为复杂的感染,像舒巴坦-头孢哌酮组合,在对抗各种耐药性细菌方面也表现出了较好的效果,尤其在院内感染的治疗中,能够有效减少感染的死亡率与复发率。

然而,β内酰胺酶抑制剂的副作用也是需要关注的一个方面。尽管大部分患者能够耐受这些药物,但仍有部分患者可能出现过敏反应、肝功能损害等不良反应。因此,临床使用时,需根据患者的具体情况进行个体化治疗,尤其是肝肾功能不全患者。

总结:

通过以上分析,我们可以看出,β内酰胺酶抑制剂在临床上的应用具有显著的疗效,尤其在解决多重耐药性细菌感染方面,发挥了不可替代的作用。药物的选择与联合使用是提高治疗效果的关键,尤其是针对那些产生广谱β内酰胺酶或超广谱β内酰胺酶的致病菌,β内酰胺酶抑制剂显得尤为重要。

但是,β内酰胺酶抑制剂的临床应用并非没有挑战。药物的耐药性问题依然存在,且个别药物对某些酶类不敏感。此外,副作用的管理也是临床使用时不可忽视的因素。因此,在临床实践中,应结合患者具体情况,合理选择和使用β内酰胺酶抑制剂,以达到最佳的治疗效果。